“オキナワ”&“沖縄”を学んだ修学旅行

戦争を体験した“オキナワ”が教えてくれる命の尊さ

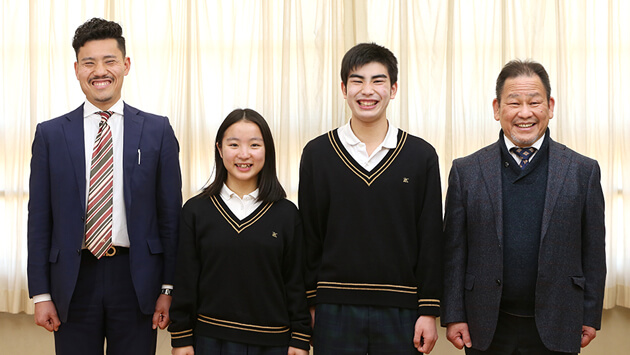

まずは先生からお話を伺います。

修学旅行の行先を沖縄に選ばれた理由を教えてください。

私は、大人になるまでオキナワ戦のことを知りませんでした。オキナワ戦について学ぶ中で、同じ日本に生まれたのに、唯一の地上戦が行われた沖縄のことを知らなかったことが恥ずかしかったのを覚えています。この学校に来る前は、東大阪市の学校にいましたが、その時に修学旅行で沖縄を訪れ、事前学習の大切さを知りました。縁があって交野市に赴任し、ここでも、オキナワについてしっかり学んでほしいと思いました。

当時、修学旅行で沖縄へ行く学校は交野市内にはありませんでした。他の先生もオキナワについて詳しい人は少なかったので、「平和学習をやっていきましょう」とみなさんに呼びかけました。その想いが伝わったのかなと思います。

沖縄といえばバカンスのイメージが強いと思いますが、沖縄を世界の問題として取りあげたいと考え、「オキナワ&沖縄」をテーマにして、学習色の強い内容にしました。

テーマの「オキナワ&沖縄」について具体的に教えてください。

広島や長崎でも、地名としては漢字で表記しますが、戦争関連の世界の問題として取りあげるときは、「ヒロシマ」「ナガサキ」と、カタカナでと表記することが多いと思います。沖縄も同じく、地名としての「沖縄」と、戦争の舞台となった「オキナワ」を、分けて学ぶように指導しました。

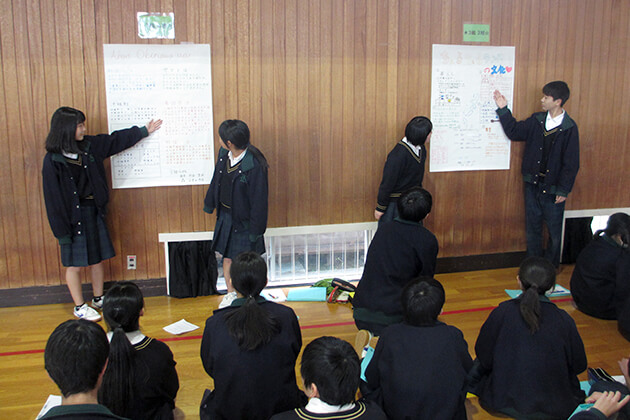

1年生から取り組んだ事前学習

1年生の時から、3年生の修学旅行に向けて沖縄について学習をしたとお聞きしました。どのような内容でしょうか。

今の3年生が1年生の時に、沖縄へ修学旅行に行くことを森島校長はじめ、ほかの先生にも賛同してもらいました。「2年後の3年生が6月23日を迎えた日に平和集会を行う」というゴールを生徒と教員で確認して、そこから逆算をして学習することを決めていきました。また、沖縄の歴史や琉球文化に始まり、オキナワ戦、そしてオキナワ戦後の沖縄における問題についても学習してきました。教員側も知らないことが多いので、今も試行錯誤しながら勉強中です。

以前は「環境学習」が目的で、修学旅行は他方面に行っていました。本校は、人権教育に力を入れており、川本先生の学年から、平和学習で沖縄に行きたいという提案があったので、「これは本校の希望している人権教育ができるのでは」ということで、賛同しました。

校長先生の強い意思で実現した修学旅行

コロナ禍での修学旅行でしたが、実施に向けてどのようなプロセスがあったのでしょうか?

2度の延期となり、生徒たちはもちろん、保護者にも迷惑をかけました。ただ、「絶対に沖縄に行く」という、川本先生たちの熱意は伝えました。苦労したとは感じていませんが、いつまでたっても日程が決まらないというのが大変でした。

他の市では、行先に関係なく、修学旅行を中止にする学校が増えていました。交野市教育委員会からは行先を沖縄から変更するようにと言われました。しかし、森島校長が「絶対に沖縄に行く」という思いを教育委員会に熱く伝えてくれたおかげで、沖縄へ行くことができました。本当に感謝しかないです。もちろん、受け入れてくださった沖縄県にも感謝しています。

保護者からの意見はいかがでしたか?

不安を感じていた保護者も多かったので、本校の修学旅行を担当してくれた東武トップツアーズ㈱大阪教育旅行支店の松村係長にも同席してもらい、2度にわたり説明会を開きました。飛行機やホテル、バスでの対応方法など細かく説明することで、保護者にも納得してもらいました。

保護者からお叱りの言葉は、一切ありませんでした。逆に、「絶対に行かせてあげてほしい」という賛同意見をたくさんいただき、実施への後押しとなりました。

感染症対策について、生徒にはどのように指導されたのでしょうか。また旅行中の感染対策についても教えてください。

日頃から学校の決まり事として、毎朝検温するなどの対策を徹底していたこともあり、修学旅行だからといって特段の不安はなかったです。

旅行中は、最初は体温計を生徒に持参させる予定でしたが、担当の松村さんから、「コロナセット」という感染対策キットを用意してもらい活用しました。「コロナセット」には、アルコールスプレー、除菌シート、10回くらい検温ができる簡易的な体温計が入っています。体温計の持参を呼び掛けても、忘れてしまったり、旅行中に紛失・破損したりする恐れもあったので、コロナセットはとても便利でしたね。ホテル側もサーモグラフィーや複数の消毒液を設置するなど、対策をしてもらえたので不安はなかったです。

沖縄での経験が、生徒を成長させた

沖縄で学習する生徒の姿を見てどのように感じましたか?

大阪では体験できない沖縄特有の文化に触れることで、生徒たちも普段とは違う視点で、自分自身の生活を見直すことができたと思います。今回の修学旅行を通して、今後の彼らの生き方に関わってくるような意味のある体験ができたと感じています。

良い評判が多く届き、改めて真面目で、素直な生徒たちが多いとうれしく思っています。訪れる先々のみなさんが優しく歓待してくださり、感謝しています。これは余談ですが、修学旅行の期間中に、私は誕生日を迎えました。夕食の時に生徒170人がサプライズで祝ってくれてうれしかったですね。この経験は最初で最後だと思っています。(笑)

校長先生と生徒さんの距離が近いですね。

まあ、私は優しい顔をしていますから、寄ってきやすいんですかね(笑)。本当にいい生徒たちばかりです。こんなにすばらしい生徒たちに指導してくれた先生たちの頑張りも大きいですよね。3年間の積み重ねだったと思います。本当に37期生は自慢の学年ですよ。

先生自身は旅行中いかがでしたか?

糸数ガマや轟ガマには、下見を含めると3回ほど行きました。人権学習は学力に関係なく誰もが取り組めます。事前学習でガマについては学習してきましたが、現地でしか味わえないこと(暗闇体験や語り部さんの話)を経験し、より深くオキナワを知り、日ごろ当たり前のように感じていることへのありがたみを感じることが出来たのではないでしょうか。ガマ体験後の生徒たちの表情からガマでの体験が生徒たちにとってとても貴重な体験となったと、その時に強く感じました。

今の3年生が1年生の時に川本先生から、修学旅行を沖縄にして、平和学習を行いたいという想いを聞き、賛同しました。しかし、平和学習はきれいごとではできないことや、オキナワを題材に取りあげる場合は、民族問題や基地問題を避けては通れないので、丁寧に教育できるのか少し不安でした。でもそんな不安は杞憂に終わり、責任をもって3年間取り組んでくれました。人権意識の高い生徒たちを育てたい、という思いが伝わってきたので、心配はなくなりました。これからの日本を支える子どもたちにとって、この経験はとても役立つと思います。

「命どぅ宝」という沖縄の言葉を忘れずに

今回の経験を生徒たちにどのように活かしてもらいたいですか?

今回学んだことや体験したことは彼らの今後の財産になります。大人になり、親になり、立場が変わったときに、また沖縄を訪れてほしいですね。今回訪れたときとは、また違う感じ方ができると思います。そして、「命どぅ宝」の言葉を忘れずに自分自身はもちろん、家族や仲間を大切にしてほしいですね。

事後学習で開いた平和集会を見てくれた、地域の方からお手紙をいただきました。手紙には、勤め先の介護施設に入居する沖縄出身の方に平和集会の様子を話したところ、「自分は救われました。ありがとう」と涙を流していたことが綴られていました。「大阪の中学生がオキナワ戦について勉強をしてくれていることは本当にありがたい」ということをおっしゃってくれたそうです。また、沖縄のテレビ局・琉球放送では本校の取り組みが番組で放送されました。一生懸命頑張って取り組んだことは、必ずどこかで見てくれる人がいて、自分にも地域の人たちにも還元されるということが、今回の修学旅行で分かったと思います。今回の経験では、先生たちも気付かされたことが多いのでないでしょうか。生徒だけではなく、先生たちにも今後に活かしてほしいですね。